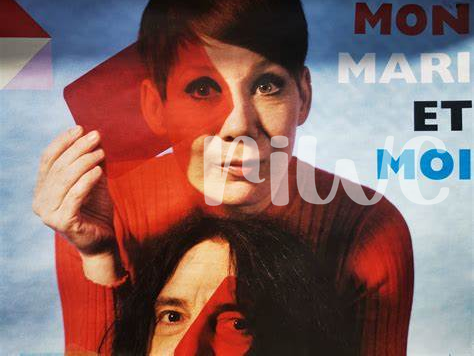

Découvrez Comment Mon Mari Et Les Prostituées Reflète Les Réalités Des Choix De Vie De Ces Femmes Souvent Victimes, Mais Aussi Des Actrices De Leur Destin.

**prostituées : Victimes Ou Choix De Vie ?** Réflexion Sur Le Parcours De Ces Femmes.

- Les Étapes De La Vie Des Prostituées : Un Choix?

- Facteurs Socio-économiques Influençant Cette Réalité Complexe

- Les Défis Psychologiques Et Physiques Endurés Par Ces Femmes

- La Stigmatisation Sociale : Un Obstacle À La Réinsertion

- Témoignages Puissants : Entre Victimisation Et Empowerment

- Vers Une Compréhension Empathique Et Une Meilleure Législation

Les Étapes De La Vie Des Prostituées : Un Choix?

Les parcours de vie des prostituées sont souvent complexes et nuancés, conduisant à une réflexion sur le choix qui guide leurs actions. Pour beaucoup, cette réalité ne commence pas par une décision consciente, mais plutôt comme une réponse à des circonstances difficiles. Les premières étapes de leur vie, souvent marquées par de nombreuses adversités, les amènent à prendre des chemins qui, en fin de compte, les conduisent vers la prostitution. La notion de choix devient ainsi trouble, car les alternatives peuvent être limitées, le contexte socio-économique jouant un rôle déterminant.

L’influence des facteurs socio-économiques est, sans conteste, cruciale dans cette réalité. Pour certaines, cela pourrait s’apparenter à un “script” socio-économique imposé par leur milieu. La marginalisation sociale, le manque d’éducation, et la précarité financière sont des éléments qui peuvent inciter ces femmes à embrasser la prostitution comme un ultime recours. Ces environnements sont souvent teintés par des abus, ce qui complique la notion de choix libre et éclairé, rendant la décision davantage une question de survie qu’un véritable souhait.

Les défis que ces femmes rencontrent au quotidien sont également emblématiques de leur vécu. Entre la stigmatisation sociale et les dangers liés à leur activité, leur parcours est souvent jalonné d’obstacles insurmontables. Ce parcours, au-delà des simples considérations économiques, évoque également des difficultés psychologiques profondes. La lutte contre les addictions, par exemple, peut exacerber leur situation. Les “happy pills” ou autres “narcotiques” deviennent parfois des échappatoires à l’angoisse quotidienne, mais ils créent aussi des cycles difficiles à briser.

Ainsi, ce questionnement sur le choix et le parcours de vie des prostituées requiert une approche empathique, permettant de déconstruire les stéréotypes qui entourent ces femmes. La réponse à cette question est loin d’être binaire, et il est essentiel de souligner que chaque expérience est unique. Au lieu de juger, la société devrait favoriser la compréhension et l’écoute, afin de permettre un véritable changement et d’accompagner ces femmes vers une réinsertion sociale réelle et respectueuse de leur dignité.

| Étape de Vie | Impact Socio-économique | Difficultés Rencontrées |

|---|---|---|

| Jeunesse | Environnement précaire | Abus, négligence |

| Adolescence | Manque d’éducation | Stigmatisation, isolement |

| Âge Adulte | Pression financière | Addictions, violence |

Facteurs Socio-économiques Influençant Cette Réalité Complexe

La réalité des prostituées est souvent façonnée par des facteurs socio-économiques qui influencent leur choix de vie. Dans de nombreux cas, ces femmes viennent d’environnements défavorisés, où l’accès à l’éducation et à des opportunités économiques est limité. Mon mari et les prostituées que j’ai côtoyées témoignaient régulièrement de la pression financière qui les contraignait à envisager cette voie. La nécessité de remplir les besoins de base, tels que l’alimentation et le logement, peut rendre la prostitution une solution temporaire, mais souvent, cela se transforme en une vie difficile et stigmatisée.

En outre, le manque de filets de sécurité sociale dans de nombreux pays aggrave encore la situation. Les programmes de soutien financièrement instables ou inexistants font que des femmes, souvent mères célibataires, se trouvent en situation de vulnérabilité. Ces circonstances peuvent créer une vision déformée de la liberté, où le choix est devenu un moyen de survie, rendant les discussions sur leur parcours très complexes. Sans options viables, la prostitution apparaît comme une sorte de “comp” à un problème plus vaste d’inégalité sociale.

Enfin, il est important de considérer l’impact de la culture sur ces choix de vie. Les stigmates associés à la prostitution, alimentés par des idées préconçues et des généralisations, contribuent à une auto-perception négative chez ces femmes. Les stéréotypes de la “prostituée” comme une personne irrécupérable ou une manipulatrice masquent souvent les véritables raisons socio-économiques sous-jacentes. Ces femmes, considérées tantôt comme des victimes, tantôt comme des agentes de leur destinée, naviguent dans un monde où leurs choix sont souvent dictés par des circonstances extérieures, bien plus que par une volonté propre.

Les Défis Psychologiques Et Physiques Endurés Par Ces Femmes

Les femmes qui se retrouvent dans le milieu de la prostitution font face à une série de défis prenant racine dans leur histoire personnelle et leur contexte social. Lorsque je parle avec des amies, comme ma voisine qui me raconte les difficultés vécues par certaines rencontres, je ne peux m’empêcher de penser à mon mari et les prostituées. Ces histoires mettent en lumière des traumatismes passés, souvent liés à une enfance difficile, des abus ou une violence domestique. Cette souffrance psychologique, cumulée à leur environnement présent, engendre souvent des problèmes de santé mentale, tels que la dépression ou l’anxiété, qu’elles tentent de gérer par le biais de “happy pills” ou d’autres formes d’évasion.

Physiquement, ces femmes subissent des épreuves similaires. Leur corps, souvent malmené par des conditions de travail précaires et des abus sexuels, nécessite des soins, mais ces derniers sont rarement accessibles. Parfois, elles se tournent vers des “candymen” pour soulager leur douleur, ce qui peut mener à une dépendance. Le cycle de l’usage de narcotiques et des erreurs médicales a des répercussions profondes sur leur santé, un problème qui reste souvent invisible aux yeux de la société.

Par ailleurs, la stigmatisation qui entoure leur profession renforce leur isolement. Elles sont souvent traitées comme des parias, exclues de ressources essentielles comme les soins de santé et le soutien psychologique. Les préjugés sociaux les enferment dans un cercle vicieux, rendant encore plus difficile leur chemin vers la guérison. Chacune de ces femmes mérite d’être entendue; derrière chaque choix, il y a une histoire unique qui mérite d’être explorée et comprise.

Face à tous ces défis, il est impératif de repenser notre approche et d’offrir une aide discrète et adéquate. Des programmes adaptés pourraient faciliter leur réinsertion dans la société, leur permettant d’accéder à des soins médicaux et psychologiques. Établir un dialogue ouvert et empathique serait un premier pas vers une meilleure compréhension et une réelle aide.

La Stigmatisation Sociale : Un Obstacle À La Réinsertion

La réinsertion des femmes ayant exercé la prostitution est souvent entravée par une stigmatisation sociale omniprésente. Beaucoup de ces femmes se retrouvent confrontées à des jugements hâtifs et à des préjugés profondément ancrés. Au lieu d’être reconnues pour leur résilience, elles sont souvent réduites à un stéréotype, considérées uniquement sous l’angle de leur passé. Cette perception biaisée crée une barrière invisible, rendant particulièrement difficile leur réhabilitation dans une société qui ne semble pas prête à les accueillir. Mon mari et les prostituées en sont un bon exemple ; même ceux qui souhaitent être des alliés se heurtent à des conséquences sociales, limitant leur capacité à s’engager vraiment.

Les effets de cette stigmatisation ne se limitent pas à des interactions sociales désagréables. Les conséquences peuvent être psychologiques, avec une diminution de l’estime de soi et une augmentation de l’anxiété liée à la réinsertion. Il n’est pas rare que ces femmes, confrontées à des refus répétés dans leur recherche d’emploi, développent des comportements d’évitement qui renforcent leur isolement. Ce cercle vicieux de stigmatisation et de rejet peut les pousser à retourner à des environnements peu propices, souvent dans un souci de survie, où l’absence de soutien les maintient piégées.

Pour aller de l’avant, il est essentiel de travailler sur l’acceptation et la compréhension. La société doit évoluer pour reconnaître que la stigmatisation est un obstacle majeur à la réinsertion. À travers l’éducation et un discours public plus inclusif, il est possible de redéfinir la perception des femmes ayant une histoire dans la prostitution. Ce changement peut également enrichir nos communautés, en encourageant un dialogue ouvert qui met en lumière les talents et les forces de ces femmes, les aidant ainsi à trouver leur place dans un monde qui pourrait les accepter réellement.

Témoignages Puissants : Entre Victimisation Et Empowerment

Les histoires de femmes impliquées dans la prostitution sont aussi variées que leurs parcours de vie. Certaines se décrivent comme des victimes, contraintes par des circonstances difficiles, tandis que d’autres se considèrent comme des entrepreneuses, exerçant une forme de pouvoir sur leur corps et leur autonomie. Mon mari et les prostituées, une phrase souvent entendue dans le cadre de conversations sur la stigmatisation et la dichotomie de cette réalité. Un regard sur ces témoignages révèle des récits profondément humains, marqués par la douleur, mais aussi par la résilience.

Un élément commun dans certaines de ces narrations est le besoin de survie financière face à des conditions socio-économiques précaires. De nombreuses femmes partagent comment elles ont dû s’engager dans cette voie pour subvenir aux besoins de leur famille ou faire face à des dettes écrasantes. Cela les place dans un cycle de dépendance vis-à-vis de l’argent facile, duquel il est difficile de sortir. Ces parcours soulèvent la question des normes sociales et des attentes, et incitent à réfléchir à la manière dont la société pourrait mieux les soutenir.

D’un autre côté, certaines femmes témoignent d’une forme d’empowerment qu’elles ont trouvée dans cette profession. Pour elles, la prostitution n’est pas simplement une question de survie, mais une déclaration de leur liberté et de leur contrôle sur leurs corps. Elles parlent de la capacité à négocier leurs tarifs et à choisir leurs clients, rappelant que chaque histoire est unique et mériterait d’être entendue sans jugement.

Il est vital d’analyser ces récits non pas comme des cas isolés mais comme des réflexions sur les réalités complexes et nuancées de la vie. Voici un tableau qui résume différents aspects des témoignages entendus :

| Aspect | Témoignage | Réflexion |

|---|---|---|

| Victimisation | Pression économique | Conséquences des inégalités |

| Empowerment | Contrôle du corps | Liberté personnelle |

| Stigma | Isolation sociale | Impact sur la réinsertion |

Vers Une Compréhension Empathique Et Une Meilleure Législation

Dans notre quête pour comprendre la réalité des prostituées, il est essentiel d’explorer comment la société peut évoluer vers une approche plus empathique. Cette compréhension nécessite de sortir des jugements hâtifs et de reconnaître les expériences individuelles de chaque femme. De nombreux témoignages révèlent que ces femmes ne sont pas uniquement des victimes, mais qu’elles prennent également des décisions éclairées, souvent façonnées par leur environnement socio-économique. Pour cela, les politiques publiques doivent se recentrer sur l’écoute et l’intégration de ces récits, permettant ainsi la réduction de cette stigmatisation qui les emprisonne dans un cycle d’exclusion. Une approche plus humaine peut transformer leur réalité, leur offrant des alternatives pour quitter ce milieu lorsque c’est leur souhait.

Par ailleurs, une meilleure législation doit être mise en place pour protéger ces femmes sans les criminaliser. En créant un cadre juridique qui reconnaît leurs droits, tout en pénalisant les actes d’exploitation, l’État peut agir comme un soutien plutôt qu’un oppresseur. Cela peut aller de la garantie d’accès à des soutiens psychologiques et physiques, à la mise en œuvre de programmes de réinsertion qui prennent en compte leurs besoins spécifiques. Des initiatives comme la distribution d’”elixirs” psychologiques, similaires aux happy pills, pourraient également jouer un rôle clé dans le processus de guérison. Enfin, une éducation accrue sur cette problématique au sein des services de santé et des institutions scolaires peut renforcer une compréhension mutuelle qui profitera à l’ensemble de la société.